縄文時代早期の古環境

居家以岩陰遺跡は縄文時代早期から前期の約10000年前頃〜6500年前頃を中心に利用されている。岩陰の前庭部に厚く堆積した灰層の形成は10000〜9000年前にかけてであり、この時期には居家以岩陰遺跡での人の活動が活発であった。

地球の環境は約10万年の周期で温暖な間氷期と寒冷な氷期が繰り返しているが、10000年前頃は、ちょうど11000年前頃に最終氷期が終わり、急激な温暖化が進みつつある時期で、日本列島の環境の転換期にあたる(図1)。

海水面は上昇を続け、関東地方では最終氷期に浸食によってできた谷の奥深くまで海が浸入し始めた。約7000〜6000年前には海水準は標高約2~3mの高さで安定し、現在の群馬県東南部の低地にまで東京湾(奥東京湾)が広がった。陸地に面した遠浅の海が広がったことで、魚介類の生産量が急激に大きくなった。また、日本海へは約10000年前に対馬暖流が流入しはじめ、日本海側の山地域に現在のような積雪の多い環境をもたらしたと考えられる。これらの気候や地形、それに伴う生物相の変化は、縄文時代早期の人の生活に大きな影響を与えた。

約15000年前までの中部日本の森林は、トウヒ属やチョウセンゴヨウ、カラマツ、コメツガ、シラビソなど、現在の亜高山帯に分布するマツ科針葉樹が優占していたが、約15000年前以降にはこれらの針葉樹の分布は急激に縮小し、カバノキ属やブナ科のコナラ属、ブナ属などの落葉広葉樹が優占する森林へと変化した。一方、関東地方南部の太平洋沿岸の低地では、タブノキやカシ類、シイ属といった常緑広葉樹が分布拡大を始めた。約10000年前の房総半島南部には常緑広葉樹林が成立していたが、縄文時代早期から前期の東京湾北部から奥東京湾の海沿いの低地では、ナラ類が優占する落葉広葉樹林に常緑広葉樹を交える林が広がっていた。中部日本の縄文時代早期後葉以降の遺跡周辺の堆積物からは、クリ属花粉が比較的高率に見つかることがあるが、クリは自然林では優占することはないので、クリ林が人為的に維持されていた可能性が高い。クリは、食料となる堅果を多く生産するだけではなく、成長が早いために燃料や建築材、道具として頻繁に利用することができ、縄文人の生活を支えていたと考えられる。

居家以岩陰遺跡が位置する、上信越山地域(標高200~1500m)の縄文時代早期の環境は、長野県東北部の野尻湖(標高660m)やカヤノ平(標高1550m)、新潟県津南町卯ノ木泥炭層遺跡(標高200m)の花粉分析結果などが参照できる。そこからは、おおよそブナとミズナラが優占する冷温帯性の落葉広葉樹林が広がり、オニグルミやクリ、トチノキといった堅果が食料に利用できる樹木も生育していたことが推察される。卯ノ木泥炭層遺跡ではアサの花粉も見つかっており、アサが利用されていたことがわかる。落葉広葉樹林は、常緑針葉樹林に比べると林床の光環境は良好で、落葉・落枝の分解が早く土壌の栄養条件もよい。そのために、低木層・草本層の植物の密度が高くなり、季節にあわせて果実のなる低木やさまざまな山菜・根菜類を利用することができる。針葉樹林に比べると狩猟のための視界は遮られるが、シカやカモシカ、イノシシなどの草食動物にとっても食草が容易に確保できる環境だといえる。

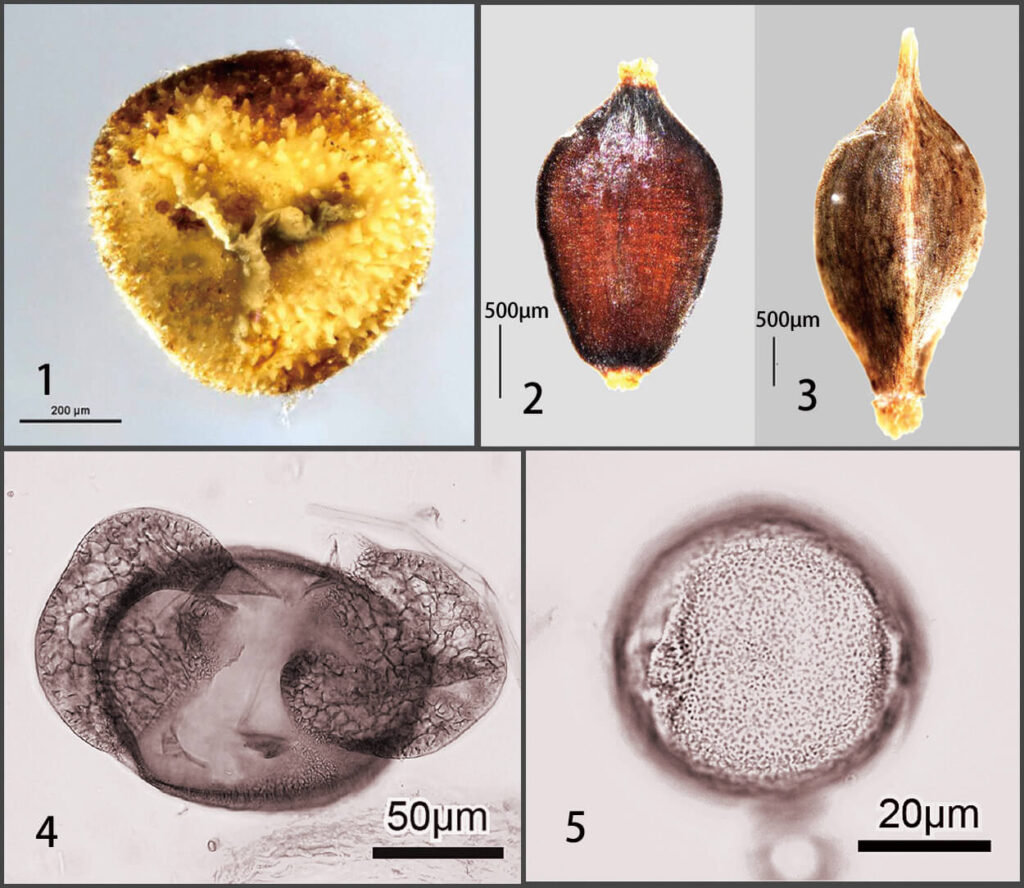

居家以岩陰遺跡周辺のより具体的な当時の古環境を調べるために、野々海湿原(長野県東北部、標高約1020m)、小松原湿原(新潟県南部、標高1350〜1600m)などで湿原堆積物のボーリング調査をおこない、堆積物の年代測定と花粉分析、種実類などの大型植物遺体分析を進めてきた。野々海湿原では、現在の高山帯にみられる匍匐生シダ植物のコケスギランの大胞子(図2-1)が最終氷期最寒冷期の地層から多産し、森林限界が標高1000m付近にまで下がっていた可能性が示唆される。また、小松原湿原の花粉・大型植物遺体分析結果とこれまで報告された中部日本各地の花粉分析結果からは、現在の亜高山帯(標高約1500~2500m)に広がる針葉樹林は縄文時代中期以降までは発達が乏しく、草原的な環境が広がっていたと考えられる。最終氷期以降の森林限界の標高の変化は、草食動物の分布や、狩猟や石器の採取、移動といった人間の行動を考える上で重要な意味を持つので、花粉分析と大型植物遺体分析を合わせた、さらなる検討を進めていきたい。

百原 新

工藤 雄一郎

吉田 明弘

1.高山帯の環境を示すコケスギランの大胞子 2,3.湿原の環境を示すスゲ属果実

4.亜高山帯針葉樹林を示すモミ属の花粉 5.冷温帯落葉広葉樹林を示すブナ属の花粉